La Vergonha,

qui signifie honte en occitan et se prononce [beɾˈguɲɔ], fait référence

en Occitanie à l'ensemble des effets néfastes qu'ont eus diverses

politiques gouvernementales en France sur des enfants et des citoyens

français dont la langue maternelle constituait l'un des prétendus

''patois'' — qu'il conviendrait plus justement d'appeler des langues

non officiellement reconnues parlées sur le territoire de l'État

français, — et en particulier la langue d'oc. La Vergonha consiste

au rejet forcé et honteux de sa langue natale non française (ou de

celle de ses parents) par le biais de l'exclusion officielle, de

l'humiliation à l'école et/ou de l'ostracisme médiatique organisés et

justifiés par les responsables politiques français, d'Henri Grégoire à

Nicolas Sarközy. La Vergonha peut être considérée comme une tentative

de linguicide à l'échelle d'un pays, comme la suite le démontre.

1 Fin XVIIIe à fin XIXe siècle

1.1 La nécessité d'anéantir les patois

1.2 La fin des provinces occitanes traditionnelles

2 Politique et héritage de Jules Ferry

2.1 Humiliations à l'école

2.2 Rôle de l'Église

3 Mi-XXe siècle à nos jours

3.1 Problèmes constitutionnels

3.2 L'héritage occitan

En 1539 déjà, avec l'Article 111 de l'Ordonnance de Villers-Cotterêts, les langues non françaises de France subirent un revers majeur en ceci qu'il devint obligatoire de ''prononcer et expedier tous actes en langaige françoys''. Conçu à l'origine comme un moyen de se débarrasser du latin dans les textes officiels — peu de sujets du XVIe siècle ayant l'éducation nécessaire à la compréhension du latin, — il stipulait également que le français, et lui seul, serait désormais légal dans le royaume (''en langage maternel françoys et non aultrement'').

Cependant, le véritable début de l'éradication délibérée des langues vernaculaires dans la France moderne, ainsi que leur relégation méprisante au rang de simples dialectes souvent strictement oraux, se situe dans le Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser la langue française que l'Abbé Grégoire présenta le 4 juin 1794 à la Convention nationale et qui s'ensuivit du bannissement officiel de toute langue autre que le français dans l'administration et l'éducation dans le but d'uniformiser linguistiquement la France post-révolutionnaire à une époque où seuls dix pour cent de la population parlaient couramment le français, c'est-à-dire quelque trois millions sur un total de vingt-huit.

Quant au choix très péjoratif du mot "patois", qui n'est qu'un synonyme très imparfait de "dialecte" ou "parler", Jean Jaurès reste célèbre pour avoir déclaré qu'"on appelle patois la langue d'un peuple vaincu". Selon le Chambers Dictionary, l'origine du terme est disputée mais pourrait être une "corruption de patrois, du latin vulgaire patriensis, autochtone".

Quatre mois plus tôt, le 27 janvier, Bertrand Barère de Vieuzac, tout Occitan de Tarbes qu'il fût lui-même, avait déclaré devant cette même Convention que:

Cette politique ultra-républicaine est particulièrement criante dans la façon que les frontières intérieures de la France furent redessinées, créant par là 83 départements. La loi passée le 22 décembre 1789, prit effet l'année d'après, le 4 mars 1790.

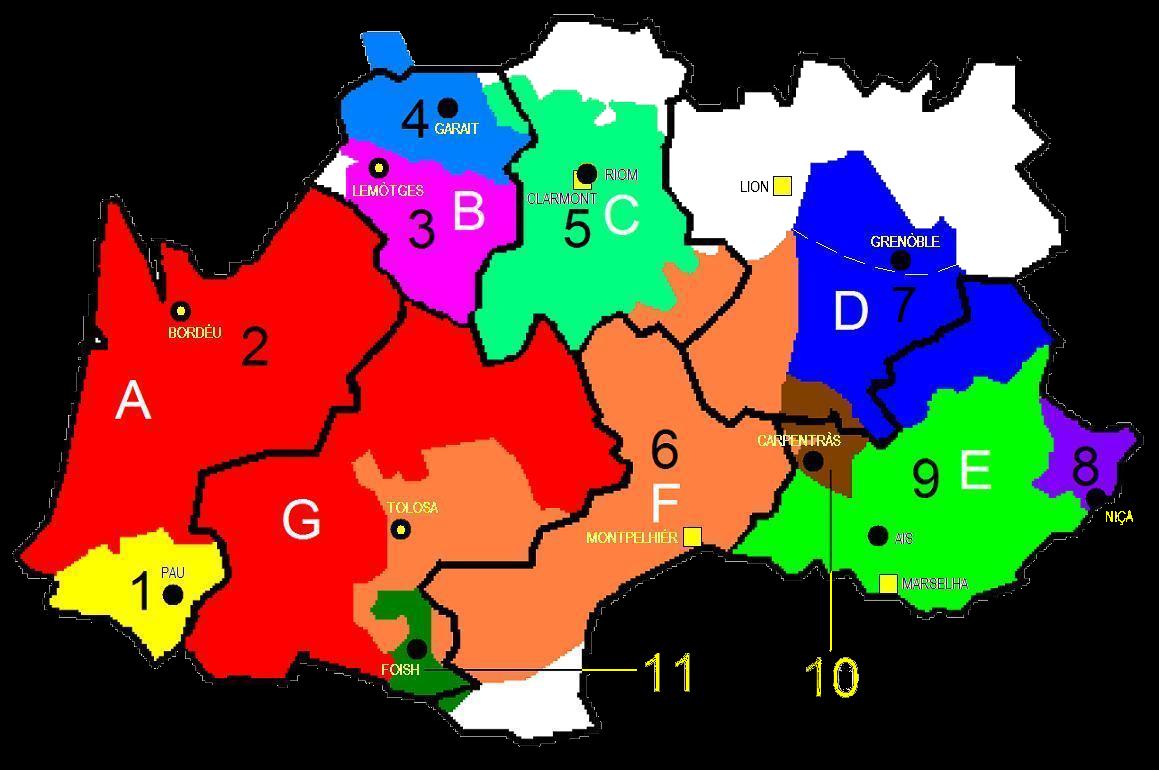

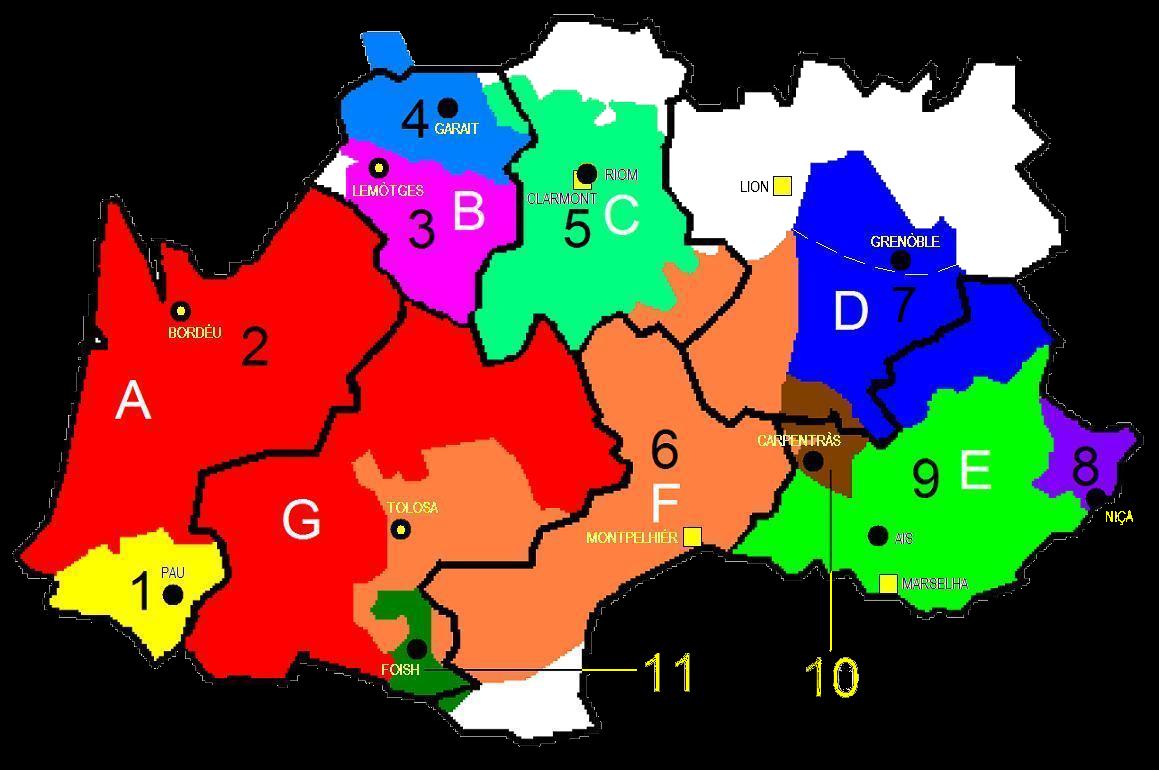

Au XXe siècle, ces départements furent regroupés en régions afin qu'il existât un trait d'union entre les départements et le sommet de l'État. Tandis que les régions devaient remplacer les anciennes provinces, elles n'en épousèrent pas forcément les contours. Comme le montre la carte, il y avait sept (puis onze) enclaves occitanophones dans la France d'avant 1789, telles que les puissants territoires du Languedoc et de Gascogne, mais celles-ci furent découpées en sept régions sans aucun égard que ce fût pour les identités culturelles et linguistiques. C'est ainsi que Provence-Alpes-Côte d'Azur naquit des morceaux de cinq provinces occitanes et que trois capitales disparurent au profit de Marseille alors que l'Auvergne vint à comprendre des entités à la fois occitanes et de langue d'oïl. De même, la ville de Nantes fut administrativement soustraite à la Bretagne, dont elle avait toujours été l'une des deux capitales traditionnelles avec Rennes; et la ville de Toulouse ne fut pas incluse dans la région Languedoc-Roussillon, quoiqu'elle fût la capitale historique du Languedoc.

Beaucoup de ces régions sont en effet des noms composés, ce qui reflète le mélange de multiples zones géographiques historiquement distinctes. Ceci est le cas de quatre des sept régions d'Occitanie: Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. En conséquence, les singularités pluricentenaires des différents pays occitanophones furent négligées et ébranlées dans un effort délibéré du gouvernement nouvellement formé pour affaiblir et diviser les domaines féodaux depuis longtemps établis de manière à ce que la France républicaine vînt à bout des affinités traditionnelles, comme Antonin Perbòsc le révèle dans la préface à son Anthologie:

En bref:

● Toulouse perdit 76% de son territoire du Languedoc

● Bordeaux perdit un peu plus de la moitié de son territoire de Gascogne et Guyenne

● Limoges bénéficia de 43% de zone administrative en plus

● Guéret, Pau, Foix, Riom, Aix-en-Provence, Grenoble, Carpentras (1791) et Nice (1860) perdirent leur statut de capitale

● Clermont-Ferrand, Montpellier et Marseille devinrent capitales de l'Auvergne, de Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, respectivement

● Le Languedoc fut divisé en cinq parts inégales, la plus grande formant Languedoc-Roussillon avec la province catalane du Roussillon

● Le Comté de la Marche, le Béarn, le Comté de Foix et plus tard le Comtat Venaissin et le Comté de Nice perdirent leur autonomie

● Provence-Alpes-Côte d'Azur est constitué de la Provence et du Comté de Nice ainsi que de petits bouts de trois autres provinces

● Le nord du Languedoc et du Comtat Venaissin et la partie occidentale du Dauphiné devinrent des minorités linguistiques dans la nouvelle région Rhône-Alpes

● L'Occitanie couvrait une surface d'un peu plus de 200.000km², deux fois la superficie de la Corée du Sud et un peu plus que celle du Sénégal, plus de vingt-trois fois celle de l'île de Corse

● La taille de la Gascogne et de la Guyenne était comparable à celle du Sierra Leone, de l'Éire, de la Géorgie et du Sri Lanka, ou huit fois supérieure à celle de la Corse

● La taille du Languedoc était comparable à celle du Danemark, de l'Estonie et du Bhoutan, et cinq fois supérieure à celle de la Corse

● La Gascogne et la Guyenne, le Languedoc, la Provence et l'Auvergne comptait pour 78,4% de l'Occitanie en termes de superficie terrestre, la Gascogne et la Guyenne représentant plus d'un tiers du total et le Languedoc presque un quart à eux seuls

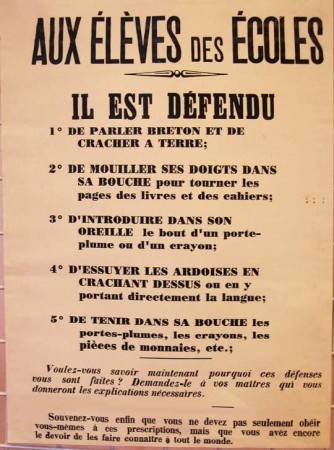

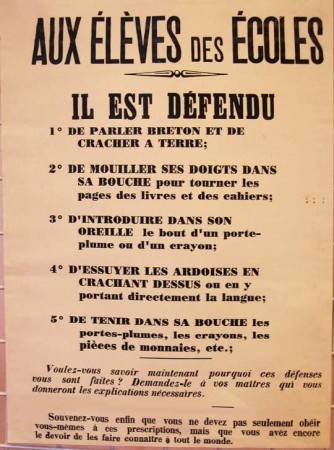

Dans les années 1880, Jules Ferry mit en place une série de mesures pour affiblir encore les langues ''régionales'' de France, comme le montre le rapport de Bernard Poignant à Lionel Jospin en 1998. Celles-ci incluaient le châtiment par leurs maîtres d'élèves pris à parler Occitan à Toulouse ou breton en Bretagne. Comme Pêr-Jakez Helias (1914-1995), l'auteur du roman à succès Le Cheval d'orgueil (1975), s'en rappelle dans cet entretien:

D'autres humiliations bien connues comprenaient le coup du sabot, qui consistait à pendre un sabot autour des jeunes réfractaires, ce que cette jeune fille tient de ses grands-parents:

Cette pratique portait le nom de "symbole", officiellement, et de "vache", chez les élèves, les ''délinquants'' devenant des "vachards". Toute une panoplie d'objets étaient utilisés, non juste un sabot: des fers à cheval, de gros galets, des ardoises, des plaques de bois gravées d'un message, des pièces de monnaie affublées d'une croix... Voici par exemple les recommandations officielles d'un sous-préfet du Finistère au corps enseignant en 1845: "Surtout rappelez-vous, messieurs, que vous n'êtes établis que pour tuer la langue bretonne." Le préfet des Basses-Pyrénées au Pays Basque français écrivit en 1846: "Nos écoles au Pays Basque ont particulièrement pour objet de substituer la langue française au basque..."

Le recours à la pratique du sabot est confirmée par le site des Autonomes de Solidarité Laïques:

Quant aux pancartes, on les retrouvait aussi dans les écoles poitevines:

Le Conselh de Representacion Generala de la Joventut d'Òc, via le site de Youth of European Nationalities, rapporte que:

Le site du Confolentés Occitan (Limousin occitanophone) témoigne des méthodes employées par les autorités françaises tout au long du siècle passé:

À l'école de Camélas en Catalogne Nord, selon une ancienne élève dans Quatre femmes en Roussillon, émission télévisée du 1er avril 1973:

Comme ces exemples le montrent, les propres termes de l'Abbé Grégoire furent conservés pour désigner les langues de France: si la langue de Bretagne s'appelait bien breton, le mot "patois", lui, englobait toutes les langues romanes, entre autres l'occitan et l'arpitan. Dans son Rapport, le corse et l'alsacien étaient traités avec mépris de formes ''très-dégénéré[e]s'' d'italien et d'allemand, respectivement. En conséquence, certains appellent encore leur langue "patois", encouragés par le fait qu'on ne leur a jamais appris à l'écrire et qu'on les a convaincus que seul le français s'écrit.

En 1902, lors d'un discours devant le Conseil Général du Morbihan, l'inspecteur général d'académie Dantzer préconisait que "l'Église n'administre la première communion qu'aux enfants francophones". La même année, Émile Combes, président du Conseil des ministres et occitan, déclara aux préfets du Morbihan, du Finistère et des Côtes-du-Nord que:

Comme Jaume Corbera Pou, linguiste catalan renommé, le déclare au printemps 2002:

En 1972, Georges Pompidou, président de la France et lui-même occitan, déclarait qu'"il n'y a pas de place pour les langues régionales dans une France dont le destin est de marquer l'Europe de son sceau".

Lors d'un discours pré-électoral à Lorient, le 14 mars 1981, François Mitterrand affirmait que:

Malheureusement, il n'en fut strictement rien.

En 1992, après que certains se furent interrogés sur la ségrégation anticonstitutionnelle des langues minoritaires en France, l'Article II de la Constitution de 1958 fut amendé de manière à ce que ''la langue de la République [fût] le français''. Ceci fut réalisé à peine quelques mois avant que le Conseil de l'Europe ne mît en place la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, que Jacques Chirac ignora malgré le plaidoyer de Lionel Jospin devant le Conseil constitutionnel en vue d'inclure toutes les langues vernaculaires parlées sur le sol français. Cependant encore, les langues non françaises de France se virent refuser toute reconnaissance et furent jugées trop dangereuses pour l'unité du pays, et les Occitans, les Basques, les Corses, les Catalans, les Bretons, les Alsaciens etc n'ont à ce jour toujours aucun d'exister en tant que tels sur leur propre terre.

Sur le site de l'UMP, Nicolas Sarközy nie toute discrimination et va jusqu'à annoncer lors d'un discours pré-électoral à Besançon le 13 mars 2007 que:

Sa rivale socialiste Ségolène Royal, au contraire, se déclare prête à appliquer la Charte dans un discours prononcé en mars 2007 en Iparralde au nom de la variété culturelle en France:

L'écrivain Ives Roqueta écrit sur la honte d'être occitan en France dans ces lignes sur le site d'Aprene:

Toutefois, la langue occitane demeure vivace, bien que la ségrégation constitutionnelle ait eu des effets dévastateurs sur le nombre d'occitanophones en Occitanie. Le chanteur Patric fait allusion à cette situation tout entière dans une chanson intitulée Soi un marrit dròlle (Je suis un mauvais garçon):

Claudi Martí remet en question l'obscurantisme du système éducatif français dans Perqué m'an pas dit? (Pourquoi ne m'a-t-on pas dit?):

Joan Pau Verdier dédie sa chanson Veiquí l'occitan (Voici l'Occitan) au combat contre la vergonha et à la fierté d'être occitans:

Jan dau Melhau, du Limousin, dans Lo Diable es jos la pòrta (Le Diable est sous la porte), raconte comment les Occitans ont appris à avoir honte de leur occitanité dans une société qui leur refuse toute légitimité:

Hartèra (Ras-le-bol), un mouvement de jeunesse pour la promotionde l'occitan, milite contre l'humiliation et la honte, comme on peut le voir sur cette affiche. On y lit à la fois en gascon occitan et en français, avec une touche d'ironie et une confiance renouvelée dans l'avenir de l'Occitanie:

Ras le bol de la honte...

Notre patois est une langue: l'occitan;

Notre Sud est un pays: l'Occitanie;

Notre folklore est une culture.

Nous voulons le respect

de notre différence.

Partager, mélanger, marcher!!

1 Fin XVIIIe à fin XIXe siècle

1.1 La nécessité d'anéantir les patois

1.2 La fin des provinces occitanes traditionnelles

2 Politique et héritage de Jules Ferry

2.1 Humiliations à l'école

2.2 Rôle de l'Église

3 Mi-XXe siècle à nos jours

3.1 Problèmes constitutionnels

3.2 L'héritage occitan

En 1539 déjà, avec l'Article 111 de l'Ordonnance de Villers-Cotterêts, les langues non françaises de France subirent un revers majeur en ceci qu'il devint obligatoire de ''prononcer et expedier tous actes en langaige françoys''. Conçu à l'origine comme un moyen de se débarrasser du latin dans les textes officiels — peu de sujets du XVIe siècle ayant l'éducation nécessaire à la compréhension du latin, — il stipulait également que le français, et lui seul, serait désormais légal dans le royaume (''en langage maternel françoys et non aultrement'').

| FIN XVIIIe À FIN XIXe SIÈCLE |

| La nécessité d'anéantir les patois |

Cependant, le véritable début de l'éradication délibérée des langues vernaculaires dans la France moderne, ainsi que leur relégation méprisante au rang de simples dialectes souvent strictement oraux, se situe dans le Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser la langue française que l'Abbé Grégoire présenta le 4 juin 1794 à la Convention nationale et qui s'ensuivit du bannissement officiel de toute langue autre que le français dans l'administration et l'éducation dans le but d'uniformiser linguistiquement la France post-révolutionnaire à une époque où seuls dix pour cent de la population parlaient couramment le français, c'est-à-dire quelque trois millions sur un total de vingt-huit.

Quant au choix très péjoratif du mot "patois", qui n'est qu'un synonyme très imparfait de "dialecte" ou "parler", Jean Jaurès reste célèbre pour avoir déclaré qu'"on appelle patois la langue d'un peuple vaincu". Selon le Chambers Dictionary, l'origine du terme est disputée mais pourrait être une "corruption de patrois, du latin vulgaire patriensis, autochtone".

Quatre mois plus tôt, le 27 janvier, Bertrand Barère de Vieuzac, tout Occitan de Tarbes qu'il fût lui-même, avait déclaré devant cette même Convention que:

La

monarchie avait des raisons de ressembler à la tour de Babel; dans la

démocratie, laisser les citoyens ignorants de la langue nationale,

incapables de contrôler le pouvoir, c'est trahir la patrie... Chez un

peuple libre, la langue doit être une et la même pour tous. [...]

Combien de dépenses n'avons-nous pas faites pour la traduction des lois

des deux premières assemblées nationales dans les divers idiomes de

France! Comme si c'était à nous à maintenir ces jargons barbares et ces

idiomes grossiers qui ne peuvent plus servir que les fanatiques et les

contre-révolutionnaires!

| La fin des provinces occitanes traditionnelles |

Cette politique ultra-républicaine est particulièrement criante dans la façon que les frontières intérieures de la France furent redessinées, créant par là 83 départements. La loi passée le 22 décembre 1789, prit effet l'année d'après, le 4 mars 1790.

Au XXe siècle, ces départements furent regroupés en régions afin qu'il existât un trait d'union entre les départements et le sommet de l'État. Tandis que les régions devaient remplacer les anciennes provinces, elles n'en épousèrent pas forcément les contours. Comme le montre la carte, il y avait sept (puis onze) enclaves occitanophones dans la France d'avant 1789, telles que les puissants territoires du Languedoc et de Gascogne, mais celles-ci furent découpées en sept régions sans aucun égard que ce fût pour les identités culturelles et linguistiques. C'est ainsi que Provence-Alpes-Côte d'Azur naquit des morceaux de cinq provinces occitanes et que trois capitales disparurent au profit de Marseille alors que l'Auvergne vint à comprendre des entités à la fois occitanes et de langue d'oïl. De même, la ville de Nantes fut administrativement soustraite à la Bretagne, dont elle avait toujours été l'une des deux capitales traditionnelles avec Rennes; et la ville de Toulouse ne fut pas incluse dans la région Languedoc-Roussillon, quoiqu'elle fût la capitale historique du Languedoc.

| Traditional

Occitan

provinces:

1. Béarn (Pau) — 6,800km² (est.) 2. Guyenne & Gascogne (Bordeaux) — 69,400km² (est.) 3. Limousin (Limoges) — 9,700km² (est.) 4. Comté de la Marche (Guéret) — 7,600km² (est.) 5. Auvergne (Riom) — 19,300km² (est.) 6. Languedoc (Toulouse) — 45,300km² (est.) 7. Dauphiné (Grenoble) — 8,500km² (est.) 8. Comté de Nice — 3,600km² (est.) 9. Provence (Aix-en-Provence) — 22,700km² (est.) 10. Comtat venaissin (Carpentras) — 3,600km² (est.) 11. Comté de Foix (Foix) — 3,300km² (est.) |

Régions

de France:

A. Aquitaine (Bordeaux) — 41,308km² B. Limousin (Limoges) — 16,942km² C. Auvergne (Clermont-Ferrand) — 26,013km² D. Rhône-Alpes (Lyon) — 43,698km² E. Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) — 31,400km² F. Languedoc-Roussillon (Montpellier) — 27,376km² G. Midi-Pyrénées (Toulouse) — 45,348km² - - -: frontière linguistique occitan / franco-provençal |

Beaucoup de ces régions sont en effet des noms composés, ce qui reflète le mélange de multiples zones géographiques historiquement distinctes. Ceci est le cas de quatre des sept régions d'Occitanie: Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. En conséquence, les singularités pluricentenaires des différents pays occitanophones furent négligées et ébranlées dans un effort délibéré du gouvernement nouvellement formé pour affaiblir et diviser les domaines féodaux depuis longtemps établis de manière à ce que la France républicaine vînt à bout des affinités traditionnelles, comme Antonin Perbòsc le révèle dans la préface à son Anthologie:

Lorsque

la Constituante créa les départements, son but avoué était

bien d'effacer l'ancienne distinction géographique et historique des

provinces; toutefois ce but ne fut pas atteint autant que certains

l'eussent désiré: en général, les départements résultèrent de la

fragmentation des provinces, assez rarement du groupement de parties

provenant de provinces différentes. Si l'on peut reprocher à cette

division territoriale d'être trop arbitraire et trop géométrique, que

dire de ce dernier venu, le Tarn-et-Garonne, né

du sénatus-consulte du 2 novembre 1808?

Certes, on peut

penser que le Centralisateur [Napoléon Ier] éprouva une vraie satisfaction à

montrer qu'il était capable de faire

mieux encore que les centralisateurs de la Constituante. Avec des

lambeaux de Quercy, de Rouergue, d'Agenais,

de Lomagne,

de Gascogne et de Languedoc, créer une nouvelle unité si peu étendue et

pourtant si diverse de sol, de langue, de race, quelle merveille! Et

peut-être l'audacieux démiurge n'eut-il qu'un regret: celui d'être venu

un peu trop tard pour découper sur ce modèle toutes les provinces de la

vieille France...

En bref:

● Toulouse perdit 76% de son territoire du Languedoc

● Bordeaux perdit un peu plus de la moitié de son territoire de Gascogne et Guyenne

● Limoges bénéficia de 43% de zone administrative en plus

● Guéret, Pau, Foix, Riom, Aix-en-Provence, Grenoble, Carpentras (1791) et Nice (1860) perdirent leur statut de capitale

● Clermont-Ferrand, Montpellier et Marseille devinrent capitales de l'Auvergne, de Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, respectivement

● Le Languedoc fut divisé en cinq parts inégales, la plus grande formant Languedoc-Roussillon avec la province catalane du Roussillon

● Le Comté de la Marche, le Béarn, le Comté de Foix et plus tard le Comtat Venaissin et le Comté de Nice perdirent leur autonomie

● Provence-Alpes-Côte d'Azur est constitué de la Provence et du Comté de Nice ainsi que de petits bouts de trois autres provinces

● Le nord du Languedoc et du Comtat Venaissin et la partie occidentale du Dauphiné devinrent des minorités linguistiques dans la nouvelle région Rhône-Alpes

● L'Occitanie couvrait une surface d'un peu plus de 200.000km², deux fois la superficie de la Corée du Sud et un peu plus que celle du Sénégal, plus de vingt-trois fois celle de l'île de Corse

● La taille de la Gascogne et de la Guyenne était comparable à celle du Sierra Leone, de l'Éire, de la Géorgie et du Sri Lanka, ou huit fois supérieure à celle de la Corse

● La taille du Languedoc était comparable à celle du Danemark, de l'Estonie et du Bhoutan, et cinq fois supérieure à celle de la Corse

● La Gascogne et la Guyenne, le Languedoc, la Provence et l'Auvergne comptait pour 78,4% de l'Occitanie en termes de superficie terrestre, la Gascogne et la Guyenne représentant plus d'un tiers du total et le Languedoc presque un quart à eux seuls

| POLITIQUE ET HÉRITAGE DE JULES FERRY |

| Humiliations à l'école |

Dans les années 1880, Jules Ferry mit en place une série de mesures pour affiblir encore les langues ''régionales'' de France, comme le montre le rapport de Bernard Poignant à Lionel Jospin en 1998. Celles-ci incluaient le châtiment par leurs maîtres d'élèves pris à parler Occitan à Toulouse ou breton en Bretagne. Comme Pêr-Jakez Helias (1914-1995), l'auteur du roman à succès Le Cheval d'orgueil (1975), s'en rappelle dans cet entretien:

Maintenant je sais, j'ai appris

qu'il y avait une politique

gouvernementale dont le but avoué était de faire la France une et

indivisible, et par conséquent les langues régionales devaient

disparaître. Mais je ne le savais pas alors et peut-être que les

instituteurs de la Troisième République le savaient, eux,

quoique

j'en aie interrogé certains et qu'ils l'aient tous nié. Leur travail à

eux était de nous enseigner le français. Et ainsi, à l'école, on nous

demandait de parler français. Chaque fois qu'on parlait breton, nous ne

faisions pas notre part et nous méritions d'être renvoyés. Point.

D'autres humiliations bien connues comprenaient le coup du sabot, qui consistait à pendre un sabot autour des jeunes réfractaires, ce que cette jeune fille tient de ses grands-parents:

Mes

grands-parents aussi parlent breton, mais pas

avec moi. Quand ils étaient petits, on leur tapait sur les doigts si un

mot de breton leur échappait. À l'époque, le français de la République

une et indivisible devait régner dans toutes les écoles, et les

récalcitrants étaient humiliés, un sabot autour du cou, ou à genoux sur

une règle, sous le panneau: "Défense de cracher par terre et de parler

breton." Alors, certains anciens ne veulent pas transmettre aux enfants

cette langue qui attire des ennuis...

Cette pratique portait le nom de "symbole", officiellement, et de "vache", chez les élèves, les ''délinquants'' devenant des "vachards". Toute une panoplie d'objets étaient utilisés, non juste un sabot: des fers à cheval, de gros galets, des ardoises, des plaques de bois gravées d'un message, des pièces de monnaie affublées d'une croix... Voici par exemple les recommandations officielles d'un sous-préfet du Finistère au corps enseignant en 1845: "Surtout rappelez-vous, messieurs, que vous n'êtes établis que pour tuer la langue bretonne." Le préfet des Basses-Pyrénées au Pays Basque français écrivit en 1846: "Nos écoles au Pays Basque ont particulièrement pour objet de substituer la langue française au basque..."

Le recours à la pratique du sabot est confirmée par le site des Autonomes de Solidarité Laïques:

L'école a eu un rôle unificateur

par la pratique de langue "noble" [le français] qui a réduit les parlers

régionaux et patois. On cite l'humiliation du sabot attribué à l'élève

à qui échappait un mot en langue populaire.

Quant aux pancartes, on les retrouvait aussi dans les écoles poitevines:

Il semblerait que ce fût

l'instauration de l'école gratuite et obligatoire par Jules Ferry en

1881 qui ait vraiment concrétisé l'œuvre commencée quatre siècles plus

tôt; la méthode de répression et d'humiliation entreprise porta ses

fruits avec, par exemple, les fameux écriteaux stipulant dans les

écoles: "Il est interdit de cracher par terre et de parler patois".

Le Conselh de Representacion Generala de la Joventut d'Òc, via le site de Youth of European Nationalities, rapporte que:

Notre langue [l'occitan] perdit son nom, devenant une

sorte de "patois", d'abord à l'école, puis dans les familles à travers

la culpabilisation des femmes dans leur éducation ("Interdit de cracher

par terre et de parler patois") sous la IIIe République, Mussolini et

Franco.

Le site du Confolentés Occitan (Limousin occitanophone) témoigne des méthodes employées par les autorités françaises tout au long du siècle passé:

Pour aider à effacer les

identités régionales traditionnelles, on ne fit pas que décourager

l'usage de la langue d'Òc: on l'empêcha activement. Les écoliers ont

été punis pendant plusieurs générations d'avoir parlé leur langue

natale dans l'enceinte scolaire. Le gouvernement français est parvenu à

faire croire aux Occitans que leur langue n'est qu'un patois, qu'une

forme corrompue de français utilisée exclusivement par les ignares et

les rustres. Ce processus d'aliénation porte le nom de ''Vergonha'', ou la honte. Nombre

d'occitanophones âgés continuent de considérer leur langue maternelle

comme un patois honteux. C'est ainsi qu'on ne l'entend que rarement en

public — ou hors du cercle familial et du voisinage immédiat.

À l'école de Camélas en Catalogne Nord, selon une ancienne élève dans Quatre femmes en Roussillon, émission télévisée du 1er avril 1973:

Et sauf les enfants de

l'instituteur, nous parlions tous catalan entre nous. Nous nous

faisions d'ailleurs punir, parce qu'à l'époque il fallait que tout le

monde parle français. ''Soyez propres, parlez français!'' C'était

marqué sur tous les murs de l'école. Et si l'on ne parlait pas

français, on nous donnait une espèce de petite plaque en bois qu'il

fallait refiler au voisin jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est-à-dire

que le dernier, le soir, avait vingt lignes à copier. On parlait

français dans la cour, on parlait français peut-être dix mètres sur le

chemin, tant qu'on pensait que l'instituteur pouvait nous entendre, et

puis on se remettait à notre langue maternelle qui était le catalan.

À ce moment-là, on méprisait un peu celui qui parlait catalan. Ç'a été ma génération où on a ressenti que de parler catalan, c'était un peu une tare, qu'on était moins que les autres, qu'on risquait de ne pas pouvoir monter dans l'échelle sociale comme les autres, que ça créait des difficultés.

À ce moment-là, on méprisait un peu celui qui parlait catalan. Ç'a été ma génération où on a ressenti que de parler catalan, c'était un peu une tare, qu'on était moins que les autres, qu'on risquait de ne pas pouvoir monter dans l'échelle sociale comme les autres, que ça créait des difficultés.

Comme ces exemples le montrent, les propres termes de l'Abbé Grégoire furent conservés pour désigner les langues de France: si la langue de Bretagne s'appelait bien breton, le mot "patois", lui, englobait toutes les langues romanes, entre autres l'occitan et l'arpitan. Dans son Rapport, le corse et l'alsacien étaient traités avec mépris de formes ''très-dégénéré[e]s'' d'italien et d'allemand, respectivement. En conséquence, certains appellent encore leur langue "patois", encouragés par le fait qu'on ne leur a jamais appris à l'écrire et qu'on les a convaincus que seul le français s'écrit.

| Rôle de l'Église |

En 1902, lors d'un discours devant le Conseil Général du Morbihan, l'inspecteur général d'académie Dantzer préconisait que "l'Église n'administre la première communion qu'aux enfants francophones". La même année, Émile Combes, président du Conseil des ministres et occitan, déclara aux préfets du Morbihan, du Finistère et des Côtes-du-Nord que:

Les prêtres bretons veulent

garder leurs ouailles dans l'ignorance en refusant de promouvoir

l'éducation et en n'utilisant que la langue bretonne dans l'éducation

religieuse et le catéchisme. Les Bretons feront partie de la République

le jour qu'ils se mettront à parler français.

| MI-XXe SIÈCLE À NOS JOURS |

Comme Jaume Corbera Pou, linguiste catalan renommé, le déclare au printemps 2002:

Lorsqu'au mileu du XIXe siècle,

l'école primaire est rendue obligatoire à travers l'État, on indique

aussi clairement que seul le français y sera enseigné, et les maîtres

d'école puniront sévèrement tout élève parlant ''patois''. Le but du

système éducatif français ne sera donc pas de donner sa dignité à

l'humanité naturel des enfants en développant leur culture et en leur

apprenant à écrire leur langue, mais plutôt de les humilier et de les

rabaisser moralement pour le simple fait d'être le produit de

traditions et de la nature. L'auto-proclamé pays des Droits de l'Homme

va donc ignorer l'un des droits les plus fondamentaux de l'Homme, celui

d'être lui-même et de parler l'idiome de sa nation. Et c'est avec cette

attitude que cette "Grande France", qui aime à se surnommer la

championne de la liberté, passera le XXe siècle, indifférente aux

timides mouvements protestataires des diverses communautés

linguistiques qu'elle a soumises et au prestige littéraire dont elles

peuvent être accompagnées. [...]

La France, qui sous Franco était considérée ici [en Catalogne] comme le havre de paix de la liberté, a le misérable honneur d'être l'État d'Europe — et probablement du monde — qui a le mieux réussi dans sa quête diabolique de destruction de son propre patrimoine ethnique et linguistique et de surcroît, de destruction du tissu familial et humain: de nombreux parents et enfants, ou bien des grands-parents et leurs petits-enfants, ont des langues différentes, et ces derniers ont honte des premiers parce qu'ils parlent un méprisable ''patois'', et aucun élément de la culture des aïeux n'a été transmis à la jeune génération, comme s'ils étaient nés sur une autre planète. Voici l'État français qui vient d'entrer dans le XXIe siècle, un pays où les monuments de pierre et les parcs naturels sont préservés et respectés, mais où des siècles de création populaire exprimée en diverses langues sont en voie d'extinction. La "gloire" et la "grandeur" bâties sur un génocide. Pas de liberté, pas d'égalité, pas de fraternité: juste une extermination culturelle, telle est la véritable devise de la République française.

La France, qui sous Franco était considérée ici [en Catalogne] comme le havre de paix de la liberté, a le misérable honneur d'être l'État d'Europe — et probablement du monde — qui a le mieux réussi dans sa quête diabolique de destruction de son propre patrimoine ethnique et linguistique et de surcroît, de destruction du tissu familial et humain: de nombreux parents et enfants, ou bien des grands-parents et leurs petits-enfants, ont des langues différentes, et ces derniers ont honte des premiers parce qu'ils parlent un méprisable ''patois'', et aucun élément de la culture des aïeux n'a été transmis à la jeune génération, comme s'ils étaient nés sur une autre planète. Voici l'État français qui vient d'entrer dans le XXIe siècle, un pays où les monuments de pierre et les parcs naturels sont préservés et respectés, mais où des siècles de création populaire exprimée en diverses langues sont en voie d'extinction. La "gloire" et la "grandeur" bâties sur un génocide. Pas de liberté, pas d'égalité, pas de fraternité: juste une extermination culturelle, telle est la véritable devise de la République française.

| Problèmes constitutionnels |

En 1972, Georges Pompidou, président de la France et lui-même occitan, déclarait qu'"il n'y a pas de place pour les langues régionales dans une France dont le destin est de marquer l'Europe de son sceau".

Lors d'un discours pré-électoral à Lorient, le 14 mars 1981, François Mitterrand affirmait que:

Le temps est venu d’un statut

des langues et cultures de France. Le temps est venu de leur ouvrir

grandes les portes de l’école, de créer les sociétés régionales de

radio et télévision permettant leur diffusion, de leur accorder toute

la place qu’elles méritent dans la vie publique.

Malheureusement, il n'en fut strictement rien.

En 1992, après que certains se furent interrogés sur la ségrégation anticonstitutionnelle des langues minoritaires en France, l'Article II de la Constitution de 1958 fut amendé de manière à ce que ''la langue de la République [fût] le français''. Ceci fut réalisé à peine quelques mois avant que le Conseil de l'Europe ne mît en place la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, que Jacques Chirac ignora malgré le plaidoyer de Lionel Jospin devant le Conseil constitutionnel en vue d'inclure toutes les langues vernaculaires parlées sur le sol français. Cependant encore, les langues non françaises de France se virent refuser toute reconnaissance et furent jugées trop dangereuses pour l'unité du pays, et les Occitans, les Basques, les Corses, les Catalans, les Bretons, les Alsaciens etc n'ont à ce jour toujours aucun d'exister en tant que tels sur leur propre terre.

Sur le site de l'UMP, Nicolas Sarközy nie toute discrimination et va jusqu'à annoncer lors d'un discours pré-électoral à Besançon le 13 mars 2007 que:

Si je

suis

élu, je ne serai pas favorable à la Charte européenne des langues

régionales. Je ne veux pas que demain un juge européen ayant une

expérience historique du problème des minorités différente de la nôtre,

décide qu’une langue régionale doit être considérée comme langue de la

République au même titre que le Français. Car au-delà de la lettre des

textes il y a la dynamique des interprétations et des jurisprudences

qui peut aller très loin. J’ai la conviction qu’en France, terre de

liberté, aucune minorité n’est opprimée et qu’il n’est donc pas

nécessaire de donner à des juges européens le droit de se prononcer sur

un sujet qui est consubstantiel à notre identité nationale et n’a

absolument rien à voir avec la construction de l’Europe.

Sa rivale socialiste Ségolène Royal, au contraire, se déclare prête à appliquer la Charte dans un discours prononcé en mars 2007 en Iparralde au nom de la variété culturelle en France:

Les identités régionales

constituent une formidable valeur d'avenir et je crois que c'est en

faisant le lien entre ces valeurs fondamentales qui font l'identité de

toujours entre la France et la nation française dans sa diversité, dans

son authenticité, dans ses traditions authentiques [...] que l'État fonctionne bien.

| L'héritage occitan |

L'écrivain Ives Roqueta écrit sur la honte d'être occitan en France dans ces lignes sur le site d'Aprene:

Le rouge tourbillonne dans mon

esprit, je suis rouge de honte, rouge est ma rebellion. Je suis rouge,

le vin renversé sur moi, sur les chemins des Corbières. Le rouge

confine mon esprit, je suis rouge de honte: je parle occitan. Je suis

rouge, rouge du sang de mon visage. Debout! Où est le sang de nos

pères?

Toutefois, la langue occitane demeure vivace, bien que la ségrégation constitutionnelle ait eu des effets dévastateurs sur le nombre d'occitanophones en Occitanie. Le chanteur Patric fait allusion à cette situation tout entière dans une chanson intitulée Soi un marrit dròlle (Je suis un mauvais garçon):

Je suis un mauvais garçon de

voler ton cœur

Mais je t'en donnerai un autre pour vivre plus fort

Et quand nous partirons le visage blanc

L'adieu, nous le ferons en chantant

Adieu honte, il y avait un voyou

Il y avait une fille et tout est fini

Mais nous avons fait des hommes de ce pays

Adieu honte, je ne suis pas un voyou

Adieu ma terre, bonjour mon pays!

Mais je t'en donnerai un autre pour vivre plus fort

Et quand nous partirons le visage blanc

L'adieu, nous le ferons en chantant

Adieu honte, il y avait un voyou

Il y avait une fille et tout est fini

Mais nous avons fait des hommes de ce pays

Adieu honte, je ne suis pas un voyou

Adieu ma terre, bonjour mon pays!

Claudi Martí remet en question l'obscurantisme du système éducatif français dans Perqué m'an pas dit? (Pourquoi ne m'a-t-on pas dit?):

Comme tous les enfants, je suis

allé à l'école;

Comme tous les enfants, on m'a appris à lire,

On m'a chanté tant de chansons, conté tant d'histoires: ''Lutèce''... Paris... Paris...

Mais pourquoi, ô pourquoi ne m'a-t-on dit le nom de ma langue à l'école?

Le maître nous parlait de ce grand roi de France

Qui s'agenouillait devant les pauvres: un vrai saint, ce saint Louis!

Il aimait tout un chacun et combattait la misère: un vrai saint, ce saint Louis!

Mais pourquoi, ô pourquoi ne m'a-t-on dit qu'il a tué mon pays?

Et en grandissant, nous dûmes apprendre trois langues;

Pour faire un bon technicien, il fallait parler trois langues,

Et l'anglais et l'allemand et ce qui s'écrit à Rome pour faire un bon technicien.

Mais pourquoi, ô pourquoi ne m'a-t-on dit le nom de ma langue à l'école?

Peut-être que trop de savoir cache la vérité à nos yeux;

Nous apprendrons par nous-mêmes que la liberté ne règne pas sur terre;

Nous apprendrons la famine en Inde et le deuil des Africains et la mort de Che Guevara,

Et pourquoi, oui pourquoi, on n'a pas dit le nom de notre pays à l'école...

Comme tous les enfants, on m'a appris à lire,

On m'a chanté tant de chansons, conté tant d'histoires: ''Lutèce''... Paris... Paris...

Mais pourquoi, ô pourquoi ne m'a-t-on dit le nom de ma langue à l'école?

Le maître nous parlait de ce grand roi de France

Qui s'agenouillait devant les pauvres: un vrai saint, ce saint Louis!

Il aimait tout un chacun et combattait la misère: un vrai saint, ce saint Louis!

Mais pourquoi, ô pourquoi ne m'a-t-on dit qu'il a tué mon pays?

Et en grandissant, nous dûmes apprendre trois langues;

Pour faire un bon technicien, il fallait parler trois langues,

Et l'anglais et l'allemand et ce qui s'écrit à Rome pour faire un bon technicien.

Mais pourquoi, ô pourquoi ne m'a-t-on dit le nom de ma langue à l'école?

Peut-être que trop de savoir cache la vérité à nos yeux;

Nous apprendrons par nous-mêmes que la liberté ne règne pas sur terre;

Nous apprendrons la famine en Inde et le deuil des Africains et la mort de Che Guevara,

Et pourquoi, oui pourquoi, on n'a pas dit le nom de notre pays à l'école...

Joan Pau Verdier dédie sa chanson Veiquí l'occitan (Voici l'Occitan) au combat contre la vergonha et à la fierté d'être occitans:

Il y avait la honte au creux du

pays

Nous avions perdu la terre, les arbres étaient morts

Esclaves chez nous, à vivre courbés

Sans yeux et sans mémoire, un peuple de gueux.

Vous me disiez: tout est fini,

Toi, mon père et vous, mes amis

Nous ne pouvons plus revenir en arrière

Vous me disiez: il ne faut plus rêver.

Voici l'espérance au bout du chemin

L'homme nouveau se lève, voici l'Occitan

La rumeur s'étend dans les villages

Nous garderons notre terre, nous ne voulons pas crever.

Nous sommes nés par un soir de vent

Lorsque le Mal soufflait fort

On en a marre d'être des chiens

Tu vois, mon père, nous ne sommes pas morts.

Je te salue, mon frère; bonjour, paysan!

Un ouvrier t'appelle, un autre Occitan!

Plus rien d'impossible, nous croyons à l'amour

Puisque notre histoire est faite d’avenir.

Et, ma mère, je te vois aujourd'hui

Le printemps fleurit dans tes cheveux

Tu as compris notre soleil

Tu sais bien que nous ne sommes pas fous.

Voici l'espérance que chante l'enfant!

Nous aurons le droit de vivre, d'être occitans

Je te salue, mon frère; bonjour paysan!

L'homme nouveau t'appelle, un Basque, un Breton!

La rumeur se propage dans les villages

Nous garderons la terre: voici l'Occitan!

Nous avions perdu la terre, les arbres étaient morts

Esclaves chez nous, à vivre courbés

Sans yeux et sans mémoire, un peuple de gueux.

Vous me disiez: tout est fini,

Toi, mon père et vous, mes amis

Nous ne pouvons plus revenir en arrière

Vous me disiez: il ne faut plus rêver.

Voici l'espérance au bout du chemin

L'homme nouveau se lève, voici l'Occitan

La rumeur s'étend dans les villages

Nous garderons notre terre, nous ne voulons pas crever.

Nous sommes nés par un soir de vent

Lorsque le Mal soufflait fort

On en a marre d'être des chiens

Tu vois, mon père, nous ne sommes pas morts.

Je te salue, mon frère; bonjour, paysan!

Un ouvrier t'appelle, un autre Occitan!

Plus rien d'impossible, nous croyons à l'amour

Puisque notre histoire est faite d’avenir.

Et, ma mère, je te vois aujourd'hui

Le printemps fleurit dans tes cheveux

Tu as compris notre soleil

Tu sais bien que nous ne sommes pas fous.

Voici l'espérance que chante l'enfant!

Nous aurons le droit de vivre, d'être occitans

Je te salue, mon frère; bonjour paysan!

L'homme nouveau t'appelle, un Basque, un Breton!

La rumeur se propage dans les villages

Nous garderons la terre: voici l'Occitan!

Jan dau Melhau, du Limousin, dans Lo Diable es jos la pòrta (Le Diable est sous la porte), raconte comment les Occitans ont appris à avoir honte de leur occitanité dans une société qui leur refuse toute légitimité:

Vint le temps que l'on eut

honte:

On eut honte de ce qu'on parlait;

De sa langue cousue du fil d'une si longue histoire, on eut honte.

Vint le temps que l'on eut honte:

On eut honte de sa façon de parler;

D'en dire tant en si peu de mots et de sourire de l'âme, on eut honte. [...]

Vint le temps que l'on eut honte:

On eut honte de ce qu'on était;

De ce qui faisait ce que l'on était, on eut honte.

Maudit soit ce temps qu'on eut honte

Et maudit soit celui qui a eu honte!

On eut honte de ce qu'on parlait;

De sa langue cousue du fil d'une si longue histoire, on eut honte.

Vint le temps que l'on eut honte:

On eut honte de sa façon de parler;

D'en dire tant en si peu de mots et de sourire de l'âme, on eut honte. [...]

Vint le temps que l'on eut honte:

On eut honte de ce qu'on était;

De ce qui faisait ce que l'on était, on eut honte.

Maudit soit ce temps qu'on eut honte

Et maudit soit celui qui a eu honte!

Hartèra (Ras-le-bol), un mouvement de jeunesse pour la promotionde l'occitan, milite contre l'humiliation et la honte, comme on peut le voir sur cette affiche. On y lit à la fois en gascon occitan et en français, avec une touche d'ironie et une confiance renouvelée dans l'avenir de l'Occitanie:

Ras le bol de la honte...

Notre patois est une langue: l'occitan;

Notre Sud est un pays: l'Occitanie;

Notre folklore est une culture.

Nous voulons le respect

de notre différence.

Partager, mélanger, marcher!!